12AX7-38シングル真空管アンプ(2) ― 2012/03/19 20:44

引き続き、12AX7-38シングル真空管アンプの設計です。

今回は、回路のゲイン配分と最大出力を確認します。

これを実施しておかないとNFBを掛けたら出力段バイアスをフルスイングできなくなった!という事が起こりがちです。

私自身、何度も経験しました。。。(汗

さて、初段12AX7(6N2P-EV)の動作条件は、

今回は、回路のゲイン配分と最大出力を確認します。

これを実施しておかないとNFBを掛けたら出力段バイアスをフルスイングできなくなった!という事が起こりがちです。

私自身、何度も経験しました。。。(汗

さて、初段12AX7(6N2P-EV)の動作条件は、

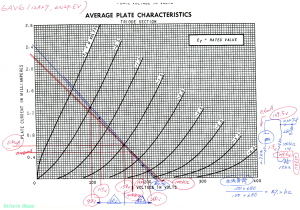

プレート電圧158V、プレート電流0.6mA、バイアス-1.5V、

負荷抵抗100KΩ、カソード抵抗2.7KΩ、デカップリング抵抗15KΩ

負荷抵抗100KΩ、カソード抵抗2.7KΩ、デカップリング抵抗15KΩ

でしたので、とりあえず、グラフが読みやすいように、初段を±1Vスイングさせると、基準のバイアス-1.5Vを中心にして87.2KΩロードライン上の、バイアス-0.5Vから-2.5Vまでスイングします。

その時の、電圧の変化量は、

ゼロバイアス側 → 158V-98V=60V

カットオフ側 → 200V-158V=42V

特性曲線の右下のバイアスの間隔が詰まっているので、

カットオフ側【42V側】は、どん詰まりになって、

このように歪む訳です。(←二次歪みの発生)

カットオフ側【42V側】は、どん詰まりになって、

このように歪む訳です。(←二次歪みの発生)

シングル二段増幅は、初段と出力段の位相が逆になるので、このどん詰まりの【42V側】は、出力段のゼロバイアス側をスイングする事になります。(←コレ重要)

出力段のバイアスは、-22Vですので、

22Vを42Vで、割ると、22÷42V=0.524

まあなんと言いますか、アタマの中で仮に、NFBが掛かって初段のゲインが、0.524倍になった。とでも考えて下さい。

初段のゲインは変化しないのですけど、便宜上そう考えて下さい。。。(汗

初段のゲインは変化しないのですけど、便宜上そう考えて下さい。。。(汗

いっぽう、初段のゼロバイアス側【60V側】は、

60V×0.524=31.4V

となり、

NFBがかかって、初段のゲインが、0.524倍されたと想像すると。。。

出力段のゼロバイアス側は、42V×0.524=22V

出力段のカットオフ側は、 60V×0.524=31.4V

となって、初段をワザと歪ませると、出力段のバイアスを、カットオフ側に-31.4V。

つまり、9.4V分を余計に、オーバー・スイングしてくれる訳です。

つまり、9.4V分を余計に、オーバー・スイングしてくれる訳です。

通常の場合ですと、出力段の最大出力は、

262V-115V=147V

147V÷2√2=51.97V

51.97^2÷7000Ω=0.386W

計算上の出力は、0.39W ですけど、

初段を歪ませて、オーパースイングさせると、

カットオフ側のバイアスは22V+31.4V=53.4Vまで振り込むので、

およそバイアスを-53Vまでスイングさせたとすると、

およそバイアスを-53Vまでスイングさせたとすると、

280V-115V=165V

165V÷2√2=58.3V

58.3^2÷7000Ω=0.49W

と、なって、出力段の歪みと出力が改善されて、最大出力は、約0.5W となります。

これが、いわゆる

“ シングル二段増幅における二次歪みの打ち消しテクニック ”

です。

“ シングル二段増幅における二次歪みの打ち消しテクニック ”

です。

打ち消すと言うよりも、遊び電流を活用して設計動作点を超えて、オーバー・スイングさせる(振り込ませる)イメージが近い。と思うのですけど。。。

最初に仮定した初段入力電圧の±1Vは、ピーク値ですから、

1Vpeak÷√2=0.71Vrms(実効値)

0.524倍のNFBは、おおよそ-5.6dBですので、

入力0.71Vrms、NFB-5.6dBで、

フルパワー0.5Wというアンプになるでしょうか?

フルパワー0.5Wというアンプになるでしょうか?

これまでの検討の結果から、回路図を作成しました。

P-G帰還抵抗値は、とりあえずの便宜上で 1MΩ としました。

実際は、カソード帰還との兼ね合いで、NFBが-5.6dBくらいになるようにP-G帰還抵抗値を、カットアンドトライで決定していきます。

あと、出力段38のカソード抵抗値1.3KΩですけど、市販されている3W抵抗には1.3KΩの値があまりないので、1.5KΩ3W抵抗に10KΩを並列接続して、合成抵抗値1.3KΩとしています。

また、初段を6DJ8にした場合の回路図は、こちらです。

実際は、カソード帰還との兼ね合いで、NFBが-5.6dBくらいになるようにP-G帰還抵抗値を、カットアンドトライで決定していきます。

あと、出力段38のカソード抵抗値1.3KΩですけど、市販されている3W抵抗には1.3KΩの値があまりないので、1.5KΩ3W抵抗に10KΩを並列接続して、合成抵抗値1.3KΩとしています。

また、初段を6DJ8にした場合の回路図は、こちらです。

次回は、実際のアンプ製作工程を、簡単にご紹介する予定です。

(次回につづく)

(おまけ)

ベテランの方ならよく分かっている処なのですが、もともと初段を歪まして、出力段の二次歪みを改善しよう!という手法は、実際はそんなにうまいこと全周波数帯域で相殺できるモノではありません。。。(汗

初段と出力段の位相が逆という仮定なのですけど、現実は段間の時定数回路(カップリング)があるので位相がズレているはずです。

ですから、初段を歪まして出力段の二次歪みを改善しても、実際の実情は、NFB(カソード帰還+P-G帰還)によって諸特性が改善されているのだと、私個人は考えてたりします。

あと、最大出力についても、プレート電圧のピークからピークを取った電圧変化量ΔEpで計算する式ですので、実際は真空管がカットオフするまで、(つまり波形がクリップするまで)ダラダラと出力は増え続けます。

とは言っても、初心者の方に細かい話をしても混乱するだけなので、そこら辺のところはあまり突っ込まずに、さらりと流してくださるようお願い申し上げます。。。(大汗

( なんか苦しい説明だな、おい。。。(^_^; )

最近のコメント