12AX7-38シングル真空管アンプ(1) ― 2012/03/18 17:10

前回の記事に引き続き、今回は、38シングル真空管アンプを設計していきます。

まず、今回のアンプ製作に使用する電源トランスについて書きます。

まず、今回のアンプ製作に使用する電源トランスについて書きます。

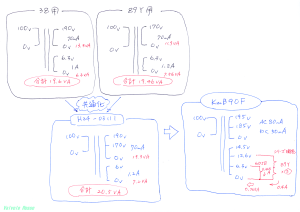

89Y/38シングルアンプ用に、小型のバンド型トランスを春日無線に特注しました。

0-170-190V 70mA 0-6V 1.2A の小型バンド型トランスです。

私個人的にST-12サイズの真空管は小さくてカワイイので、トランス類も小さくしてシャーシの大きさをミニサイズにした方がカッコイイような気がしたので、わざわざ特注しました。。。(汗

89Yと38では、プレート電圧&ヒーター容量が異なるのですけど共通化して両方に使用出来るようにしました。

ただし、総容量が20VAを超えないように使用します。

特注トランスの型番は、H24-03111ですけど、単品特注製作ですので製作費は4千円くらいするので、あまりオススメできません。。。(汗

89Y/38のヒーターをシリーズ接続して12.6V点火すれば、春日無線KmB90Fが使用できます。

容量もAC80mA(DC50mA)と大きいですし価格も¥4300と安価ですので、そちらの方がよろしいと思います。

一般的には、89Y/38の出力段のプレート電流を20~22mAくらい流して、KmB90F+出力トランスKA-5730の組み合わせで製作するのが普通かもしれません。。。(汗

ただし、三結で出力を大きく取ろうとするとバイアスが深くなって双三極管で簡単にドライブするという訳にいかなくなってしまいます。

私個人は、出力を落としてバイアスを小さくして入手容易な双三極管ドライブにしたという次第です。。。(汗

さて、それでは前回の記事と同様に高間欣也氏が手作りアンプの会のサーバーで公開しているところの『 Ep-IpCurveデータ集 』を使用させて頂き、38シングル真空管アンプの設計をしていきたいと思います。

高間さまの『 Ep-IpCurveデータ集 』

http://www.tezukuri-amp.org/bunkakai/sokutei/Ep-IpCurve/Ep-IpCurve.html

38の三結特性図

http://www.tezukuri-amp.org/bunkakai/sokutei/Ep-IpCurve/pdfs/38.pdf

フランクHP 38データシート

http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/frank/sheets/021/3/38.pdf

【出力段】の設計

特注した電源トランス 出力電圧190V 許容電流70mA 70mA×0.64=44.8mAですので、

ブリッジ整流の場合の電源トランス許容電流は、約45mAです。

一方、OUT41-357出力トランスの許容電流は、20mAです。

出力トランスの許容電流が20mAですから球のバラツキを考慮して、

回路に流すプレート電流は17mAくらいとしました。

また以前製作した1626アンプの初段6DJ8の動作条件を参照すると、

http://valvolerosso.asablo.jp/blog/2011/10/30/6177752

片側ピークで50Vpeak(100Vp-p)くらいはゲインが取れそうです。

-6dBのNFBを掛けると想定しておくと、-6dBは0.5倍ですので、

50V×0.5= 25V

従って、-6dBのNFBを掛けたとしても、出力段38バイアスを-25Vあたりまではスイングできそうだな!と予想します。

また、電源トランスの出力電圧が190Vですので、プレート電圧は200Vくらいまでなんとか掛けられそうです。

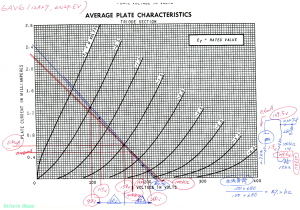

以上の事から、38三結特性図にプレート電流17mAのラインを引いて、プレート電圧200Vあたりのバイアス線の交点を探してみます。

プレート電圧200Vとプレート電流17mAの交点のポイントは、だいたいバイアス-22Vくらいのようですまた以前製作した1626アンプの初段6DJ8の動作条件を参照すると、

http://valvolerosso.asablo.jp/blog/2011/10/30/6177752

片側ピークで50Vpeak(100Vp-p)くらいはゲインが取れそうです。

-6dBのNFBを掛けると想定しておくと、-6dBは0.5倍ですので、

50V×0.5= 25V

従って、-6dBのNFBを掛けたとしても、出力段38バイアスを-25Vあたりまではスイングできそうだな!と予想します。

また、電源トランスの出力電圧が190Vですので、プレート電圧は200Vくらいまでなんとか掛けられそうです。

以上の事から、38三結特性図にプレート電流17mAのラインを引いて、プレート電圧200Vあたりのバイアス線の交点を探してみます。

38の動作点内部抵抗は4KΩくらいですので、その2倍は8KΩですけど8KΩタップがありませんので、7KΩのロードラインを引いてみます。

上記のロードラインと、ゼロバイアス線との交点のプレート電流は、およそ30mAくらいなので、その1/2は、15mAですので、どうやら電力効率最大の動作点よりも若干プレート電流が多い動作点のようです。

けど、電源トランスの出力電圧が目一杯ですのでこれ以上プレート電圧は上げられません。電源平滑にチョークを採用すればもう少しだけプレート電圧は上げられますが。。。(汗

けど、できれば簡単にRC平滑にしたいところですし、電力効率最大の動作点よりもプレート電流を多く取ると出力は減りますけど二次歪みは改善されますので、とりあえずこの動作点に決定しました。

従って、動作基準点は、

プレート電圧200V、プレート電流17mA、バイアス-22V、負荷7KΩ、カソード抵抗1.3KΩ

とします。

さて、出力段の動作点が決定したら、後は【B電圧】を求めます。

プレート電圧200Vにバイアス電圧22Vを加えた、

対アース電圧のプレート電圧222Vに、

出力トランス直流抵抗(DCR)電圧降下分を、さらに加えたものが、

【B電圧】です。

春日製OUT41-357の出力トランス一次側/直流抵抗(DCR)は、

330Ωですので、電圧降下は、

(プレート電流)0.017A×(DCR)330Ω = 約5.6V

222V+5.6V= 227.6V

これが、いわゆる【B電圧】で、これを求めないと設計できないという、

回路のキモです。

【初段】の設計

B電圧が求まりましたので、次は初段の6DJ8の設計です。

とは言っても、前回設計した89Yアンプの初段6DJ8の動作条件を参照して動作点はほぼ一緒です。

B電圧が30Vくらい高いので、ロードライン起点を高圧側に移動できるので、負荷抵抗の値を39KΩと増やして、ゲインを若干アップさせます。

プレート電圧99V、プレート電流2.5mA、バイアス-3V、

カソード抵抗1.2KΩ、負荷抵抗39KΩ、デカップリング抵抗12KΩ

入力電圧を、2Vpeak(=1.41Vrms)に想定していますので、かなり強引な設計です。

6DJ8で、なんとかゲインを取ろうという苦労が偲ばれます。。。(汗

まあ、6DJ8でドライブするのですから、このあたりはしょうがないです。

カソード抵抗1.2KΩ、負荷抵抗39KΩ、デカップリング抵抗12KΩ

入力電圧を、2Vpeak(=1.41Vrms)に想定していますので、かなり強引な設計です。

6DJ8で、なんとかゲインを取ろうという苦労が偲ばれます。。。(汗

まあ、6DJ8でドライブするのですから、このあたりはしょうがないです。

以上の経緯により、6DJ8-38シングル真空管アンプを設計したのですが。。。

ここまで設計して、ハタと気がつきました。。。(汗

B電圧が220Vくらい出ているので、12AX7でもドライブできるかもしれません。

μの大きい球はゲインが取れるイメージがありますけど、内部抵抗の大きな球は200V以上の高電圧を掛けないと、実際はゲインが取れないです。

試しに、12AX7でロードラインを引いてみました。

12AX7の特性図は6AV6特性図で代用しています。

http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/frank/sheets/093/6/6AV6.pdf

実際にロードラインを引いてみると、B電圧220Vくらいですと、まだちょっとキツイようです。

動作点をバイアス-1.5V辺りに設定して±1Vスイングさせると、初段バイアスは、-0.5~2.5Vの間をスイングするので、初速度電流領域にちょろっと引っかかってしまうようです。。。(汗

けど、6DJ8ドライブの場合は、入力電圧を、2Vpeak(=1.41Vrms)に想定していましたけど、12AX7ドライブですと、ラインレベル入力電圧を、1Vpeak(=0.71Vrms)あたりに想定できそうですので感度は良くなりそうです。

携帯プレーヤーを音源(ソース)にする場合は、12AX7ドライブの方が良いかな???と、ちょろっと思いました。

あと、12AX7ドライブにするとかなり歪みが増えるので、机上検討上の二次歪みの打ち消し効果がアップします。

。。。。。

まあ、なんといいますか、正直に告白すると、6DJ8ドライブにすると、以前製作した、NEW6DJ8-1626シングル真空管アンプと、ほとんど同じようなアンプになってしまう(!)ので、製作意欲がちょびっとダウンするという個人的な事情があります。。。(汗

初段の出力インピーダンスは、もちろん6DJ8ドライブの方が圧倒的に低いのですけど、同じだとつまらないので今回は12AX7ドライブで製作しようと考えています。

個人的な事情ですみません。。。(汗

そんな訳で、初段は12AX7相当管にする事にして、動作点は、

プレート電圧158V、プレート電流0.6mA、バイアス-1.5V、

カソード抵抗2.7KΩ、負荷抵抗100KΩ、デカップリング抵抗15KΩ

と、いうところです。。。(汗

実際に使用する球は、手持ちの関係から、12AX7の6.3V専用球の6N2P-EV-OSを使用します。

【電源平滑部】の設計

まず、電源トランスの出力電圧を予想します。

出力電圧については、書籍『情熱の真空管』 P.111に書いてあります。

今回の回路ですと1.35倍と仮定して、

190V×1.35 = 256.5V

また、これまでの設計から、出力段 17mA×2 = 34mA

初段 0.6mA×2 = 1.2mA

270KΩのブリーダーとすれば、0.8mA

とすると、回路に流れる総電流は、合計36mAです。

出力電圧256.5Vから、【B電圧】227.6Vを引いて、

回路の総電流36mAで割れば電源平滑部の抵抗値が求まります。

(256.5V-227.6V)/0.036A = 802.8Ω

802.8Ω÷4 = 200.7Ω

よって、電源部の抵抗は、200Ω3W を4個、使用します。

(次回につづく)

コメント

_ 吉成 真 ― 2016/06/10 01:53

こんにちは、はじめまして。38三結、やってますね(^^)!!私はSylvania製が安かったので10本ほど所有していますが、基礎データが少なすぎて困っています。貴方のupしている三結特性図が参考になりました。ありがとうございました。

_ テツ ― 2016/06/13 01:09

吉成さま

こんばんは。89Yの方が出力が取れそうだったので、89Yばっかり買っていたんですけど、実際に製作してみたら38もイイ音だったので、安い内にもっと沢山38を買っておけば良かったなー。とちょっぴり後悔しました。

こんばんは。89Yの方が出力が取れそうだったので、89Yばっかり買っていたんですけど、実際に製作してみたら38もイイ音だったので、安い内にもっと沢山38を買っておけば良かったなー。とちょっぴり後悔しました。

コメントをどうぞ

※メールアドレスとURLの入力は必須ではありません。 入力されたメールアドレスは記事に反映されず、ブログの管理者のみが参照できます。

※投稿には管理者が設定した質問に答える必要があります。