6414-PCL86ロードラインの引き方(4) ― 2011/04/13 09:02

前回の日記で、回路図が完成しました。

次に回路のゲイン配分と最大出力を確認します。

これを実施しておかないとNFBを掛けたら出力段バイアスをフルスイングできなくなった!という事が起こりがちです。

私自身、何度も経験しました。。。(汗

次に回路のゲイン配分と最大出力を確認します。

これを実施しておかないとNFBを掛けたら出力段バイアスをフルスイングできなくなった!という事が起こりがちです。

私自身、何度も経験しました。。。(汗

さて、初段の動作条件は、

プレート電圧150V、プレート電流2mA、バイアス-2.75V、

負荷抵抗27KΩ、カソード抵抗1.3KΩ

負荷抵抗27KΩ、カソード抵抗1.3KΩ

でしたので、とりあえず、グラフが読みやすいように、

初段を±1.25Vスイングさせると、

基準のバイアス-2.75Vを中心にして、

ロードライン上の、バイアス-1.5Vから-4Vまでスイングします。

初段を±1.25Vスイングさせると、

基準のバイアス-2.75Vを中心にして、

ロードライン上の、バイアス-1.5Vから-4Vまでスイングします。

その時の、電圧の変化量は、

ゼロバイアス側 → 150V-119V=31V

カットオフ側 → 173V-150V=23V

特性曲線の右下のバイアスの間隔が詰まっているので、

カットオフ側【23V側】は、どん詰まりになって、

このように歪む訳です。(←二次歪みの発生)

カットオフ側【23V側】は、どん詰まりになって、

このように歪む訳です。(←二次歪みの発生)

シングル二段増幅は、初段と出力段の位相が逆になるので、このどん詰まりの【23V側】は、出力段のゼロバイアス側をスイングする事になります。(←コレ重要)

出力段のバイアスは、-7Vですので、

7Vを23Vで、割ると、7÷23V=0.304

まあなんと言いますか、アタマの中で仮に、NFBが掛かって初段のゲインが、0.304倍になった。とでも考えて下さい。

初段のゲインは変化しないのですけど、便宜上そう考えて下さい。。。(汗

初段のゲインは変化しないのですけど、便宜上そう考えて下さい。。。(汗

んで、初段のゼロバイアス側【31V側】は、

31V×0.304=9.42V

となり、

NFBがかかって、初段のゲインが、0.304倍されたと想像すると。。。

出力段のゼロバイアス側は、23V×0.304=7V

出力段のカットオフ側は、 31V×0.304=9.42V

となって、初段をワザと歪ませると、出力段のバイアスを、カットオフ側に-9.42V。

つまり、2.42V分を余計に、オーバー・スイングしてくれる訳です。

つまり、2.42V分を余計に、オーバー・スイングしてくれる訳です。

通常の場合ですと、出力段の最大出力は、

298V-93V=205V

205V÷2√2=72.5V

72.5^2÷7000Ω=0.75W

計算上の出力は、0.75W ですけど、

初段を歪ませて、オーパースイングさせると、

カットオフ側のバイアスは、7V+9.42V=16.42Vまで振り込むので、

およそバイアスを-16Vまでスイングさせたとすると、

およそバイアスを-16Vまでスイングさせたとすると、

315V-93V=222V

222V÷2√2=78.5V

78.5^2÷7000Ω=0.88W

と、なって、出力段の歪みと出力が改善されて、最大出力は、0.88W となります。

これが、いわゆる

“ シングル二段増幅における二次歪みの打ち消しテクニック ”

です。

“ シングル二段増幅における二次歪みの打ち消しテクニック ”

です。

打ち消すと言うよりも、遊び電流を活用して設計動作点を超えて、オーバー・スイングさせる(振り込ませる)イメージが近い。と思うのですけど。。。

最初に仮定した初段入力電圧の、±1.25Vは、ピーク値ですから、

1.25V÷√2=0.88Vrms(実効値)

0.304倍のNFBは、おおよそ-10.4dBですので、

入力0.88Vrms、NFB-10.4dBで、

フルパワー0.88Wというアンプになるでしょうか?

実際には、NFBを-10dBも掛けません。

あまり掛けすぎると、高域補正や、厳密な時定数の検討(スタガリング)が必要になりますので、実際には-6dB前後にします。

あくまで、NFBを掛けても出力段バイアスがフルスイングできるという事を確認する訳です。

アンプ設計のゲイン配分と最大出力の検討は、こんな感じです。。。(汗フルパワー0.88Wというアンプになるでしょうか?

実際には、NFBを-10dBも掛けません。

あまり掛けすぎると、高域補正や、厳密な時定数の検討(スタガリング)が必要になりますので、実際には-6dB前後にします。

あくまで、NFBを掛けても出力段バイアスがフルスイングできるという事を確認する訳です。

非常に簡単な説明で恐縮ですが、ご理解頂けたでしょうか???

次回は、実際のアンプ製作を、簡単にご紹介する予定です。

(次回につづく)

6414-PCL86ロードラインの引き方(5) ― 2011/04/13 09:21

6414-PCL86アンプの製作工程を、簡単にご紹介します。

真空管アンプの製作には、私はいつもタカチのYMS-200シャーシを使用しています。

ステンレス鏡面仕上げで、フィギュアを飾るとカッコイイですし、なんといっても安価なのが良いです。(2,500円くらい?)

けれども、加工の難易度はもの凄く高いです。

とても初心者には、オススメできません。。。(汗

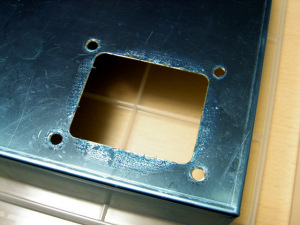

特に、今回のアンプは、春日製KmB-90F伏せ形トランスを使用する予定でしたので、四角穴を開けなければなりませんでした。

ステンレスに四角穴が開けられるのか判らなかったですけど、

とりあえずチャレンジしてみました。

まずは、秘密兵器を製作しました。

真空管アンプの製作には、私はいつもタカチのYMS-200シャーシを使用しています。

ステンレス鏡面仕上げで、フィギュアを飾るとカッコイイですし、なんといっても安価なのが良いです。(2,500円くらい?)

けれども、加工の難易度はもの凄く高いです。

とても初心者には、オススメできません。。。(汗

特に、今回のアンプは、春日製KmB-90F伏せ形トランスを使用する予定でしたので、四角穴を開けなければなりませんでした。

ステンレスに四角穴が開けられるのか判らなかったですけど、

とりあえずチャレンジしてみました。

まずは、秘密兵器を製作しました。

楽天市場で鉄パイプのカット材を購入して、ハンドニブラーの取手の長さを延長します。

これでかなり力が入ります。

これでかなり力が入ります。

ステンレスは、とてもとても固いのですが、

ガジガジとひたすら囓っていきます。

これはもう、技術以前に、根性あるのみです。

ちなみに、ハンドニブラーで四角穴を開ける時は、

あらかじめ四隅に、隅R半径の穴を開けておきます。

ハンドニブラーで、その穴同士を繋げていくような感じでしょうか?

従って、完成した時の仕上がりは、隅部にRが付く事になります。

完成すれば!の話ですけど。。。(汗

半分も加工しないうちに、刃が折れました。。。(汗

その後、刃を交換したのですけど、さっぱりダメでした。

ハンドニブラーの内部機構が変形して加工できなくなりました。

つまり、ハンドニブラーが壊れました。。。(汗

仕方ないので、金属機械加工業者をネットで捜して、

ステンレスの四角穴加工をしてもらう事に決定。

実際に、加工業者に出向いて加工方法を打ち合わせしました。

もうすでに四隅に穴が開いているので、現物合わせで四箇所の穴をフライス加工で繋げて四角穴を開けてもらう事になりました。

仕上がりは、さすがプロの仕事です。

かなり綺麗に四角穴が開きました!

四角穴だけを業者にお願いして、その他の丸穴加工は自分で開けました。

電源トランス、ソケット、アクリルステージなどの外装部品を組み立てます。

電源のコンデンサインプット一段目、平滑抵抗、ヒーター配線をハンダ付けします。

AC100Vライン、ダイオードブリッジ、電解コンデンサー、デカップリング抵抗などをハンダ付けします。

B電圧ライン、プレート回路、スクリーン回路をハンダ付けします。

初段は独立電源です。

電源のコンデンサーのマイナス端子から独立してアースを引いているのが判ります。

デカップリング抵抗と電解コンも左右別にします。

こうすると、初段の音声交流信号は、独立してループします。

ハンダ付けが終了しました!

この後、各部の電圧を測定してチェックします。

なお、このアンプを製作したのは、2009年10月頃でした。

つまり、この記事の内容は、一年半前の出来事です。

ちなみに、現在、春日無線では、

KmB-90Tみたいな、黒カバー/リード出しトランスが特注できます。

http://www.e-kasuga.net/goods.asp?id=838

黒カバー/リード出し電源トランスが購入できるのなら、

シャーシに四角穴を開ける必要はまったくありません!

あの無茶苦茶大変だった苦労は、いったいなんだったのでしょう???

。。。。。とほほ。

さて、次回は、製作したアンプの各部の電圧実測値と修正した回路図を、

ご紹介する予定です。

(次回につづく)

最近のコメント